|

Inhalt • Suchen |  |

2020-03-20

Dimensionen

In diesem Kapitel springe ich über ein Stück Zeit hinweg in meine eigene Vergangenheit – in die Zeit vor etwa 40 Jahren, an den Anfang der 1980er-Jahre. Dies ist wichtig, da die Lesenden auf diese Weise ein besseres Gefühl für den Menschen bekommen, der dies alles schreibt, und somit nicht einfach einen »akademischen Text« vorgesetzt bekommen. Akademische (wissenschaftliche) Texte sind weitgehend »standardisiert«, sie benutzen bestimmte Ausdrucksweisen und Formalismen, die einen Text »logisch nachvollziehbarer« machen sollen. Was dabei verloren geht (und das ist durchaus beabsichtigt), ist der »multidimensionale Anteil«. Im Laufe der Zeit wird klarer werden, was ich mit diesem sonderbaren Ausdruck meine. Es ist komplex und kann nicht auf einmal erklärt werden. Es braucht mehrere Anläufe von verschiedenen Seiten aus. Es wird sie geben!

Nun aber springe ich also zurück an den von mir erlebten Beginn der 1980er-Jahre. Ich kann das tun, da ich so etwas wie einen »Verstand« besitze, der mir diesen Sprung über die Zeit hinweg ermöglicht. Der Sprung findet natürlich nur in meinem Kopf statt und nicht in physischer Form. Ich hätte auch sagen können: »Ich erinnere mich.«

Damals lernte ich etwas kennen, das ich in meiner Gedankenwelt den »absoluten Nullpunkt« des Geistes genannten habe. So wie es den absoluten Nullpunkt der Temperatur nicht tatsächlich gibt (man kann sich ihm nur sehr, sehr weit annähern, ihn aber nie wirklich erreichen), so habe ich mich auch dem absoluten Nullpunkt des Geistes nur extrem weit nähern können, ohne ihn tatsächlich ganz zu erreichen. Der Ort dieser weitestmöglichen Annäherung befand sich in meinem Fall (jeder Mensch kann ihn auf seine eigene Weise an sehr unterschiedlichen Orten finden) beim österreichischen Bundesheer. Es war in der Zeit, als ich meinen »Grundwehrdienst leistete«. Ich habe nie zu vor und nie danach etwas Dümmeres und Sinnentleerteres erlebt als dieses Bemühen, aus jungen Männern stumpfsinnige Automaten zu formen, die später in der Lage sein sollten, Menschen zu töten, die ihnen nie zuvor begegnet waren und die ihnen nie etwas angetan hatten. Dieses Töten sollte »auf Befehl« erfolgen. Ein Befehl besteht in den meisten Fällen aus zwei Worten, die ein Mensch so laut als möglich, an der Grenze zur Heiserkeit, hinausbrüllt. Der Brüllende unterscheidet sich von den Angebrüllten lediglich dadurch, dass an seiner ansonsten vollkommen identischen Kleidung an dafür vorgesehenen Stellen ein anderes »Rangabzeichen« befestigt ist. Eine Befehls-Verweigerung ist in diesem System nicht vorgesehen. Sie würde sofort mit schwerster Strafe sanktioniert werden – im »Krieg« wäre das in vielen Fällen die Todesstrafe.

Da meine Mutter mich im Jahr 1960 »zur Welt gebracht« hatte, gehöre ich zu jenen privilegierten Menschen, die in ihrem aktuellen Leben nie »in den Krieg ziehen« mussten. Allerdings wird bis heute versucht, jungen Männern »das Hirn rauszubrüllen«.

In dieser Zeit, als ich erleben durfte, wie es sich anfühlt, wenn man sich in größtmöglicher Nähe zum absoluten Nullpunkt des Geistes befindet, wurde ich sehr erfinderisch, was meine Überlebensstrategie betrifft. Wenige Wochen zuvor war ich noch Absolvent der HTL1) für Elektrotechnik gewesen und gewohnt »zu denken«. Und jetzt sollte mir genau diese Gewohnheit möglichst abtrainiert werden ... Was tun in einer solchen Situation, in der ich mich »tödlich bedroht« fühlte? Ich identifizierte mich selbst weitgehend mit meinem Geist und empfand den Versuch, diesen zu töten, als einen Angriff auf mein Leben. Befehlsverweigerung kam nicht in Frage, denn »in den Bau zu gehen« zog äußerst unerwünschte Nebenwirkungen nach sich. Also tat ich Dinge, wie sie auch viele meiner »Kameraden« taten. Ich »ließ Verwandte sterben«, um einen Tag frei zu bekommen, um zum Begräbnis gehen zu können. Oder ich versuchte, beim Schießwettbewerb zu gewinnen, da der Sieger einen freien Tag erhielt (dieses Ziel verfehlte ich leider ganz knapp, ich wurde nur Zweiter ...). Blutspenden war sehr beliebt, denn dafür bekam man ebenfalls einen freien Tag. Allerdings durfte man das nur alle 6 Monate. Und dann waren da natürlich die diversen und meist sehr individuellen Strategien, sich selbst »möglichst unsichtbar zu machen«, sprich: möglichst in keiner Hinsicht aufzufallen. Das konnte ich ziemlich gut. Und ich wusste auch, dass es nicht ratsam war, innerhalb der achtmonatigen Dauer des Wehrdienstes mehr als drei Verwandte sterben zu lassen ... Ab der Nummer vier haben also alle meine Verwandten überlebt.

Während der »Dienstzeit« gab es nur sehr beschränkte Möglichkeiten, geistig zu überleben. Allerdings reizte ich diese Möglichkeiten ziemlich gut aus. Ich kaufte mir kleine Hefte, dich ich gut in der seitlichen Oberschenkel-Tasche meiner Uniform einstecken konnte, ohne dass sie von außen zu sehen waren. Und da ich in der Militär-Kanzlei, der ich als »Schreiber« zugeteilt war, kaum etwas zu tun hatte (eine durchaus beliebte Form, den Geist ausdörren zu lassen: Nichts zu tun haben, aber trotzdem anwesend sein zu müssen), schrieb ich in dieser Zeit, wenn ich unbeobachtet war, meine Gedanken auf. Ich schrieb viel, etwa ein ganzes Heft pro Monat. An meinem Kanzlei-Arbeitsplatz mitten in Wien konnte ich nur von hinten beobachtet werden, da ich mit dem Gesicht zu einer Wand saß. Aber das Schreiben war eine Tätigkeit, bei der man bestimmte Bewegungen ausführt, die ziemlich unverkennbar waren. Ab und zu wurde das Interesse eines »Vorgesetzten« geweckt, wenn ich schrieb. »Was schreiben Sie denn da, Herr Gefreiter?« Fragen dieser Art wurden mit der Zeit ziemlich unangenehm. Also verlegte ich mich zunehmend auf den umgekehrten Vorgang: das Lesen. Denn das konnte ich nahezu bewegungslos tun, lediglich meine Augen mussten sich bewegen. In einer Buchhandlung fand ich ein kleines, dünnes Buch, das vom Format her gut in meiner Uniformtasche Platz fand und das über etliche Wochen hinweg mein ständiger Begleiter werden sollte. Das Buch war der Band 59 aus der Reihe »Wissenschaftliche Taschenbücher«, erschienen im Verlag Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig. Die erste Ausgabe war noch während des Ersten Weltkriegs, im Jahr 1917, gedruckt worden. Im April des Jahres 1980 hielt ich die 21. Auflage in den Händen. Titel: »Über die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie«, Autor: A. Einstein.

Kein geringerer als Albert Einstein höchstpersönlich rettete mir das Leben.

Von da an perlte der Stumpfsinn rings um mich herum einfach an mir ab. Er war nur mehr ähnlich einem abziehenden Unwetter als fernes Donnergrollen vernehmbar. Für mich schien wieder die Sonne! Ich »inhalierte« Albert Einstein. Ich atmete ihn ein, über alle Poren meines Körpers. Ich fuhr mit ihm mit annähernd Lichtgeschwindigkeit im gleichen Waggon des Zuges und betrachtete von dort aus die stehengebliebene Welt.

Distanz zur Welt – das war wichtig in jener Zeit. Das »da draußen« war nicht meine Welt. Es hatte nicht das Geringste mit mir zu tun. Meine Welt war in mir selbst.

Und dort, ganz allein in mir selbst, versuchte ich zu ergründen, wie diese so verrückte, sonderbare und gleichzeitig dennoch liebenswerte Welt aufgebaut war, wie sie funktionierte. In der Schule hatte ich gelernt, dass der Raum aus drei Dimensionen bestand. Das gesamte Universum, dieser nahezu unendlich riesige Raum, hatte lediglich drei Dimensionen: Länge, Breite und Höhe. Oder auch: x, y und z. Albert Einstein zeigte mir eine vierte Dimension: die Zeit. Die Zeit war die vierte Dimension der »Raumzeit« und wurde mit dem Buchstaben t bezeichnet – t wie tempus. Raum und Zeit waren untrennbar miteinander verbunden, sie bildeten eine Einheit.

Was mich in jener Zeit brennend interessierte, war die Frage, was denn die fünfte Dimension wäre. Ich konnte sie mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Und so begann ich darüber nachzudenken. Das Geschehen außerhalb von mir interessierte mich exakt null. Das Militär galt es einfach nur »auszusitzen«, es würde vorbeigehen – mit der Zeit. Wie fast jeder meiner »Kameraden« führte ich einen sog. »Abrüstkalender«. In den Kasernen war es weit verbreitet üblich, am Morgen noch vor dem Gang zur Toilette »wieder einen Tag durchzustreichen« und daneben die Lage hinzuschreiben. Die Lage bestand aus einer einzigen Zahl – der Anzahl der Tage bis zum Tag null, dem sog. Abrüsttag, an dem man seine Uniform, den Schießprügel und das sonstige Zeug eines Soldaten wieder jenen zurückgeben konnte, die es einem aufgezwungen hatten. Je kleiner diese Zahl war, desto größer die Freude. Innerhalb einer Kompanie hatten die meisten Mitglieder die gleiche Lage, da sie gemeinsam eingerückt waren und daher auch am gleichen Tag abrüsten würden. Aber im Laufe eines Kasernentages traf man auch immer wieder mit anderen Soldaten aus anderen Einheiten zusammen, und wenn sich ein Gespräch ergab, dann war eine der wichtigsten Informationen, die man vom anderen erhalten konnte, dessen Lage. Konnte das Gegenüber eine niedrigere Zahl sagen als man selber hatte, war man neidisch, im gegenteiligen Fall empfand man eine Art von Glücksgefühl und der andere war neidisch. Der Tag mit der Lage 0 war der wichtigste Tag im Leben der meisten »Grundwehrdiener« und je näher dieser rückte, desto häufiger kam es zu Alkoholexzessen. Man konnte sich ja an einem einzigen Tag nicht so stark besaufen wie es dieses Ereignis erforderte. Dafür musste man bereits Wochen im Voraus »üben«.

Meine eigene Lage war längst nur noch »zweistellig«, sie war sogar bereits kleiner als 50, als ich in eines meiner Hefte einen Punkt malte. Einen winzig kleinen Punkt. Und daneben schrieb ich: Das ist die nullte Dimension. Ein Stück unterhalb davon zog ich eine gerade Linie, oder eine Gerade, wie wir das in der Technikerschule genannt hatten. Daneben schrieb ich: Das ist die 1. Dimension.

Die erste Dimension bestand für mich aus einer unendlich langen Aneinanderreihung von »nullten Dimensionen«, also aus einer unendlich langen Kette von Punkte, die eine Linie ergaben. Ich hatte mir damals noch keine Gedanken darüber gemacht, wie dicht diese Punkte nebeneinandersaßen, ich sah einfach nur »unendlich viele Punkte«, aus denen diese Gerade bestand.

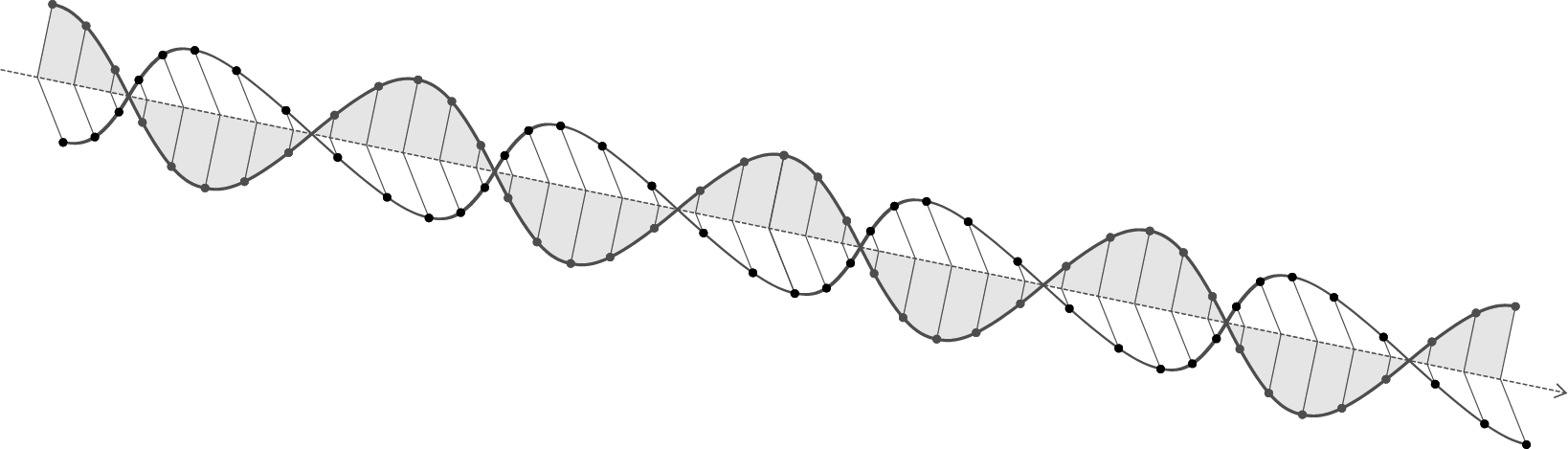

Der Schritt zur nächsten Dimension, der zweiten, war »logisch«. Man brauchte einfach nur unendlich viele Geraden nebeneinanderreihen und erhielt dadurch eine Fläche – die zweite Dimension. Und unendlich viele Flächen übereinandergestapelt ergaben einen Raum – die dritte Dimension. Die vierte Dimension stellte ich mir so vor, dass man unendlich viele solcher Räume »zeitlich hintereinander« anordnete. Mein System, das ich mir gebastelt hatte, war von einer schlichten, einfachen Art: Man erhielt die nächst-höhere Dimension einfach dadurch, dass man von einer bestimmten Dimension unendlich viele nebeneinander oder hintereinander oder wie auch immer angeordnet aufreihte. Bis zur vierten Dimension hatte ich dazu auch eine klare bildliche Vorstellung. Aber ab der fünften Dimension begannen die »Zahnräder in meinem Kopf« zu knirschen. Wie sollte man unendlich viele Zeiten hintereinander aufreihen? Ich versuchte es mit allen möglichen Tricks, indem ich mir die Räume oder auch Zeit-Räume kugelförmig und in »Schalen« oder »Schichten« übereinander angeordnet vorstellte, aber all dies »hinkte« irgendwie und war nicht wirklich brauchbar. Erst als ich auf die Idee kam, mir vorzustellen, wie viele Möglichkeiten der Bewegung ich innerhalb einer bestimmten Dimension haben würde, machte ich Fortschritte.

In der ersten Dimension, der Geraden, konnte ich mich nur »vor und zurück« bewegen. Es gab also im Grunde nur eine Richtung. Aber ein Punkt, die nullte Dimension, konnte unendlich viele verschiedene Positionen entlang dieser Geraden einnehmen. Und innerhalb einer Fläche konnte eine Gerade unendlich viele verschiedenen Positionen einnehmen. Analoges galt für den Raum, in welchem eine Fläche unendlich viele verschiedene Positionen einnehmen konnte. Eine »niedrigere« Dimension zeichnete sich also stets dadurch aus, dass sie in der »höheren« Dimension unendlich viele verschiedene Positionen einnehmen konnte. Um mir die 5. Dimension vorstellen zu können, musste ich also lediglich etwas suchen, das sich in der 4. Dimension (der nächst-niedrigeren) völlig frei bewegen konnte. Konnte es etwas geben, das sich innerhalb der 4. Dimension, der Zeit (bzw. Einsteins »Raumzeit«), völlig frei bewegen konnte? Natürlich! Für mich war sofort klar: Das waren meine Gedanken! Gedanken konnten sich in der Zeit vollkommen frei bewegen. Ich konnte mit ihnen beliebig in der Zeit vor- und zurückreisen, genau so, wie es der Punkt entlang einer Geraden tun konnte. Die 5. Dimension war somit völlig logisch und klar: Sie bestand aus unendlich vielen »Zeit-Räumen«, und ich nannte sie den Geist. Der Geist, der alle Zeit-Räume von Anbeginn bis in alle Unendlichkeit überblicken und sich entlang dieser Zeit-Geraden frei bewegen konnte.

Die 6. und die 7. Dimension machten mir eigenartigerweise keinerlei Schwierigkeiten. Ich schrieb unmittelbar darauf in mein Heft: Die 6. Dimension besteht aus unendlich vielen Gedanken! Sie bestand also aus dem, was man erst dann denken oder verstehen konnte, wenn man alle denkbaren, alle unendlich vielen Gedanken zusammennahm. Ich nannte diese Dimension die Liebe. Ein einziger Punkt Liebe bestand aus unendlich vielen Gedanken. Und die 7. Dimension, also die unendliche Liebe, diese nannte ich Gott. Damit war mein Universum fertig und abgeschlossen. Es bestand aus 7 Dimensionen. Denn auf unendlich viele Götter hatte ich keine Lust. Ich war christlich erzogen worden und kannte daher nur einen Gott. Viele Götter – das erschien mir »unlogisch«.

Ich hatte dem »linearen Denken« seine Ordnung gegeben! Jede Dimension ist die Summe von unendlich vielen »darunter liegenden« Dimensionen, jeweils aufgereiht entlang einer Geraden.

Die Lage 0 rückte näher und näher. Jener Tag, an dem ich den absoluten Nullpunkt des Geistes wieder würde verlassen können. Rings um mich herum wurde der Tanz der Narren immer unerträglicher, im Gleichgewicht gehalten durch die zunehmende Schönheit der Lage. Eines Tages war sie einstellig. Die Zahl der Uniformierten, die nun bereits rund um die Uhr im Öl waren, also komplett besoffen ihre letzten Tage an der Grenzlinie des Wahnsinns entlang durchwankten, nahm zu. Jeder von uns versuchte auf seine eigene Weise die Unerträglichkeit erträglich zu machen. Manchmal verachtete ich die Säufer, manchmal taten sie mir leid, manchmal fühlte ich mich selbst als einer von ihnen, auch wenn ich nüchtern war.

Nun, wir waren nicht im Krieg zu jener Zeit. Das Jahr 1980 war in Österreich friedlich. Es war also alles halb so wild. Meine Perspektive nach dem »Wahnsinn« war die Universität. Ich hatte beschlossen »zu studieren«. Elektrotechnik! Im Grunde war das nichts anderes als die Fortsetzung meiner bisherigen Ausbildung zum »Schmalspur-Ingenieur«. Fünf oder sechs Jahre später würde ich mich »Diplom-Ingenieur« nennen dürfen und ein »Akademiker« sein. Einen »Doktor« hatte ich nie im Sinn.

Es kam anders. Es sollte nicht einmal ein »Diplom« werden.

Bereits wenige Wochen nach meiner Inskription an der TU Wien war mir klar: »Das drückst du nicht durch, Wolfgang!« Nach den Monaten der Sinnlosigkeit erschien mir selbst die Universität nicht mehr sinnvoll. Der österreichische Staat gewährte mir damals ein Stipendium (mein Vater verdiente als Eisenbahnschaffner nur wenig und meine Mutter war »Hausfrau«). Das Stipendium war niedrig, es reichte zum Überleben, mehr nicht. Die Studentenbude in einem alten Studentenheim war trist und die Universität war Stress. Während des Jahres das Studium einfach abzubrechen war nicht ohne Weiteres möglich, denn in diesem Fall hätte ich das bereits erhaltene Stipendium zurückzahlen müssen – ein solcher Gedanke war schlicht undenkbar. Jeder Schilling war kostbar. Ich blieb also zwei Semester »an der Uni«, besuchte die Pflichtvorlesungen und machte die Mindestanzahl an Pflichtprüfungen mit einem Mindest-Notenschnitt, nahezu ohne irgendetwas zu büffeln, denn meine Grundkenntnisse in Mathematik, Mechanik, Physik etc. waren jenen Studenten, die von einer AHS2) kamen, zum Glück weit überlegen. Außerdem war ich noch ziemlich frisch verliebt und pendelte daher oft zwischen Wien und Salzburg, wo meine Freundin studierte. Ich pendelte hin und her, den einzigen Freiheitsgrad nutzend wie ein Punkt entlang einer Geraden. Die Fahrtkosten bewegten sich für einen Eisenbahner-Sohn, wie ich es war, nahe des absoluten Nullpunkts. Ein wunderbares Privileg!

Nach dem Jahr an der TU Wien hängte ich noch ein weiteres sinnloses Jahr an der Uni Salzburg dran und tat so, als würde ich Germanistik und Publizistik studieren. Die Sinnlosigkeit war nun ganz auf meiner Seite, denn die Uni konnte nichts dafür, dass ich Latein als »blödsinnige Überflüssigkeit« empfand. Als Absolvent einer HTL hatte ich keinen Latein-Unterricht gehabt. Für ein Germanistik-Studium war das »Kleine Latinum« aber eine Pflicht-Voraussetzung. Spätestens bis zum Ende des zweiten Semesters musste es nachgeholt werden. Ich bin nur vier- oder fünfmal in diesen Kurs gegangen, dann war auch in Salzburg für mich klar: Die Uni und ich, wir werden wohl nie ein Liebespaar werden.

Der damalige Wolfgang war ein Unzufriedener. Einer, der nicht wirklich wusste, was er wollte und der sich im Leben eingesperrt fühlte.

Nach der Uni war »das Geldverdienen« angesagt. Absolventen einer HTL hatten damals kaum Probleme, Arbeit zu finden. Mein ehemaliger Mathematik- und Physiklehrer in der HTL hatte mich ohne Zögern in sein gutgehendes Ingenieurbüro aufgenommen. Er war ein »Staatlich befugter und beeideter Zivilingenieur für Technische Physik«. Mein Arbeitsplatz war in einem Großraumbüro, eng zugepflastert mit großen Schreib- und Zeichentischen.

Ohne dass es mir jemand beigebracht hätte, schrieb ich dort meine erste kommerzielle Software. Ein Programm, mit dem man nach zwei verschiedenen Normen (Ö-NORM und DIN) den Wärmebedarf von beliebig großen und komplexen Gebäuden berechnen konnte. Das ZVG3), auch das Neue Rathaus genannt, in meiner Geburtsstadt Linz war die Feuerprobe und die Software wurde später auch für andere Gebäude verwendet. Damals gab es noch nicht einmal so etwas wie PCs. Der Arbeitsspeicher des Computers, auf dem ich die Software schrieb, wurde für eine Summe, die in der Größenordnung eines halben Monatslohns lag, um 16 kByte verdoppelt, sodass er anschließend mit 32 kByte ausreichend groß war, um alle Aufgaben erfüllen zu können. Die größte Herausforderung damals war das Ausdrucken der Ergebnisse. Einer meiner beiden Brüder arbeitete damals im selben Büro wie ich – ebenfalls als HTL-Ingenieur, Fachrichtung Maschinenbau. Gemeinsam ersannen wir eine Methode, wie wir den Bundesadler auf Papier bringen konnten. Uns stand zum Drucken nur ein sog. 9-Nadel-Drucker zur Verfügung. Das war der Stand der damaligen Technik. Und »Schriftarten« gab es noch nicht wirklich. Ein Buchstabe war einfach ein Buchstabe, und der sah immer gleich aus. Die Berechnungen sollten auf einem »offiziellen Papier« ausgedruckt werden, und da gehörte einfach der Adler dazu. Nur ein »Zivil-Ingenieur« durfte dieses besondere Merkmal neben seinen Firmennamen drucken, es war also so etwas wie eine Art »Rang-Abzeichen« in der Hierarchie der Ingenieure. Der Zivil-Ingenieur entsprach wohl einem General.

Der Bundesadler (mein Bruder und ich nannten ihn auch Pleitegeier), wurde von einem »offiziellen Briefpapier« mit Hilfe eines Kopierers, mit dem man auch vergrößern konnte, in mehreren Vergrößerungsschritten »herausgezoomt«. Anschließend legten wir ein transparentes Millimeterpapier über den vergrößerten Adler und digitalisierten ihn. Überall dort, wo das Papier mit dem Adler schwarz durchschimmerte, machten wir einen Punkt, der »1« bedeutete. Wo das Papier weiß durchschimmerte, ließen wir das entsprechende Feld frei, dies entsprach einer »0«.

Ich erinnere mich noch, dass es eine ziemliche Herausforderung war, mit dem simplen HP BASIC,4) das uns als Programmiersprache zur Verfügung stand, die einzelnen Nadeln des Druckers anzusteuern. Aber es gelang uns und wir waren stolz wie die Schneekönige, als wir unserem Chef das Ergebnis zeigen konnten. Er war der Erste unter seinen damaligen Kollegen, der den Adler auch auf ein gewöhnliches und damals für Computer-Ausdrucke allgemein verwendetes Endlos-Papier in die Fußzeile drucken konnte.

Zwei Jahre später stand der erste Laserdrucker in unserem Büro und mehrere PCs. Unsere Software war nicht mehr kompatibel und wurde ausrangiert.

Was blieb, war das Erlebnis intensiver und kreativer Arbeit, um ein analoges Bild in einzelne Punkte aufzulösen und diese anschließend wieder zu einem Bild zusammenzufügen. Genau dies hatte mir in den insgesamt fünf Jahren, die ich für dieses Ingenieurbüro gearbeitet hatte, die größte Freude bereitet. Programmieren liebte ich!

Die Methode, ein zweidimensionales Bild in nulldimensionale Punkte zu zerlegen, um sie dann wieder zweidimensional werden zu lassen, war keine »neue Erkenntnis«. Die Technik des Fernsehens, die auf dem gleichen Prinzip basierte, war schließlich längst erfunden und für die meisten Menschen Alltag. Aber wir waren in einer Situation gewesen, wo wir hinabtauchen mussten in die nullte Dimension, den Punkt, um eine Vielzahl solcher Punkte wieder zu einem zweidimensionalen Gebilde zusammenzufügen. Für uns war das »neu« und durchaus spannend.

In späteren Jahren dachte ich öfter über diese »Dimensionen« nach. Mir wurde klar, dass es so etwas wie einen »wirklichen« Punkt, also einen Punkt, der tatsächlich keine Ausdehnung besaß, nicht geben konnte. Denn um eine Gerade aus direkt nebeneinandergesetzten Punkten bilden zu können, braucht es Punkte, die zumindest eine minimale Ausdehnung besitzen. Mit tatsächlich null-dimensionalen Punkten würde ich keinen einzigen Millimeter schaffen. Auch dann nicht, wenn ich eine Fantastillion von Punkten nebeneinanderreihte. Es musste also eine minimale Größe an Ausdehnung geben. Null war nicht möglich.

Von Quantenphysik verstand ich in meinen jungen Jahren so gut wie nichts. Ich wusste, dass es sie gab, ich kannte den Begriff Heisenberg’sche Unschärferelation, ich wusste, dass ein Photon ein Lichtteilchen war, das man in keine weiteren Teilchen mehr aufteilen konnte und das »im Ruhezustand keine Masse hatte«.

Ein Teilchen, das keine Masse hatte? Ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Etwas, das keine Masse hat, gab es für mich nicht. Es war nicht da. In Büchern las ich, dass ein Photon, wenn es sich im Vakuum mit seiner eigenen Geschwindigkeit, der Lichtgeschwindigkeit, bewegt, eine bestimmte Menge Energie hatte. Und da Energie und Masse über die bekannteste Einstein-Formel E = m⋅c2 direkt verknüpft sind, musste es eine Masse haben. Das empfand ich als einen Widerspruch. Außerdem kann nach Einstein ein massebehafteter Körper die Lichtgeschwindigkeit nie erreichen, da seine Masse (genauer: seine träge Masse) bei dieser Geschwindigkeit unendlich groß werden würde. Die Energie, die nötig wäre, um ihn auf diese Geschwindigkeit zu beschleunigen, wäre somit unendlich groß ...

Licht faszinierte mich. Es faszinierte mich der Gedanke, dass man Licht nicht sehen konnte. Denn Sehen war ja ein Vorgang, zu dem man Licht brauchte. Das Licht selbst jedoch konnte man nicht sehen. Und nicht nur das. Ich hatte den Verdacht, dass man Licht auch mit keinem irgendwie anders gearteten Mittel je würde sehen können. Man konnte es nur »registrieren«. Es war da oder nicht da. Man konnte seine »Energie« messen – diese entsprach seiner Frequenz, also der Anzahl der Schwingungen je Zeiteinheit. Schwang das Licht nicht, dann war seine Energie null. Dann war es »nicht vorhanden«.

Licht ist »elektro-magnetische Strahlung«. Eine magnetische Kraft und eine elektrische Kraft, die senkrecht zueinander wirken, wechseln sich ständig wellenförmig ab und bewegen sich dabei mit Lichtgeschwindigkeit vorwärts.

Woher diese elektrischen und magnetischen Kräfte kamen, das wusste ich nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Was ich kannte, war die nötige Mathematik, um diese Schwingungen zu berechnen. Die »schönste aller mathematischen Formeln«, die sog. Eulersche Identität5)

eiπ = −1

war der Schlüssel zu diesen Berechnungen. Verstand man diese Formel, dann hatte man wirklich viel verstanden. Ich habe lange gebraucht, um sie zu verstehen. Ob ich sie allerdings wirklich verstanden habe, weiß ich bis heute nicht mit Sicherheit.

Ich war noch vollkommen im »linearen Denken« gefangen. Aber nicht nur ich – so gut wie alle Menschen waren darin gefangen. »Lineare Mathematik«, damit meine ich »kontinuierliche Mathematik«, war nicht wirklich geeignet, um diese Phänomene glaubwürdig zu erklären. Physiker schwärmten von den verschiedensten Theorien eines Urknalls, aus dem heraus alle Materie gleichzeitig entstanden sein sollte – vor etwa 14 Milliarden Jahren. Doch die Frage, woher die Materie kam, konnten sie nicht beantworten. Materie war Energie, das wussten sie. Und Energie konnte ganz unterschiedliche Formen annehmen. Sehr unterschiedliche Formen. Aber letztlich war alles, was es gibt, Energie – egal in welcher Form diese vorhanden war. Manchmal zeigte sie sich uns in Form von Masse (also eines Körpers, der ein »Gewicht« hat), als potenzielle Energie (auch Lage-Energie genannt), als kinetische Energie (bewegte Masse), als chemische Energie, als elektrische Energie, als (elektromagnetische) Strahlung, als Wärme, ... alle diese Energieformen konnte man fast beliebig ineinander umwandeln, aber nie würde dabei etwas verlorengehen oder dazukommen. Die Menge der Energie wäre immer gleich. Man kann sie nicht erzeugen!

Das Rätsel, woher auch nur irgendeines der vielen winzigen Teilchen kommt, aus denen sämtliche Materie zusammengesetzt ist, konnte bis heute nicht gelöst werden.

Mathematik kann so etwas nicht lösen, Logik kann solche Fragen nicht beantworten.

Heute weiß ich das, damals wusste ich es nicht. Die allermeisten Wissenschaftler wissen es auch heute noch nicht.

| 1 | HTL = Höhere Technische Lehranstalt (eine Ingenieur-Schule) |

| 2 | AHS = Allgemeinbildende Höhere Schule (Gymnasium) |

| 3 | ZVG = Zentrales Verwaltungs-Gebäude |

| 4 | Eine Programmiersprache der Firma Hewlett Packard |

| 5 | Wikipedia: Eulersche Formel |

Diese Seite herunterladen: PDF ODT

|

|

|